何の施策を打てばホームページの集客につながるのかわからないまま広告を打っていませんか?以下では広告などの有料、SEOなどの無料のマーケティングをすべて効果的に集客につなげるための科学的方法論について解説していきます。

一応自己紹介ですが、僕はもともと小さな企業ではありますが、事業統括、webマーケティング、HP制作、広報、アプリ事業立ち上げなどwebやマーケティング全般を経験しています。

実績としては、ずっと放置してても毎月45万PVほどのwebメディアをひとりでたちあげたり、

日経新聞や毎日新聞をはじめとしたメディア広報で50媒体ほどに掲載させ、

HPリニューアルで問合せ数を前年比10倍にアップ、

事業統括では売上高5年連続20%アップといった具合でして、

SEOを中心にweb制作、マーケティングには精通しています。

それでは早速解説していきますね。

集客力を高めるホームページ運用は要素分解と仮説検証が基本

ホームページの集客効果を最速かつ確実に向上させるための方法論は、ベンチャー、スタートアップから学ぶことができます。

なぜなら、ベンチャー企業というのは、ビジネスモデルのないこれから伸びそうな事業分野にコミットすることで急成長させることを目的とした企業だからです。

当然、急成長させるためには徹底的な合理化が図られており、科学的に事業を成長させるための方法論が確立されています。

ベンチャー分野におけるサービス開始当初というのはニーズが本当にあるのかどうかが証明されていません。そのため、できる限り低リスクとなるべく仮説と検証を繰り返します。

具体的には、problem solution fitやproduct market fitなどといった概念が常識的です。

簡単に説明すると、

- problem solution fit とは、顧客が抱える課題(problem)の最適な解決策(solution)となっているのかどうかを検証すること

- product market fitとは、顧客を満足させる最適なプロダクトを最適な市場に提供している状態と言われます。要は売上がどんどん増えていく状態ということ。

※前回の起業では僕自身はそこまで到達することができなかったのですが、科学的な検証方法についてよく学ぶことができ、今となっては貴重な財産となっています。

上記について詳しく知りたい方がもしいれば、以下で勉強すると良いです。

短期成長のための方法論として仮説と検証の仕方を定義→検証→改善と合理的で科学的な検証法が書かれています。

ベンチャー企業では常識なのに通常の事業領域に浸透していないのはビジネスモデルが確立されていて科学的な分析が必要ないからです。

しかし、現代ではホームページは持っていて当たり前、インターネットでの集客ができた者が売上をさらに伸ばせるようになってきています。

そして、インターネットでのビジネスは、基本的にすべて計測可能なので、科学的にビジネスを成長させやすいです。そのため、インターネット領域においてはベンチャー企業から方法論を学び使っていかないと損です!

webマーケティングの絶対法則から導かれるホームページ集客の思考法

webマーケティングの基本は要素分解です。

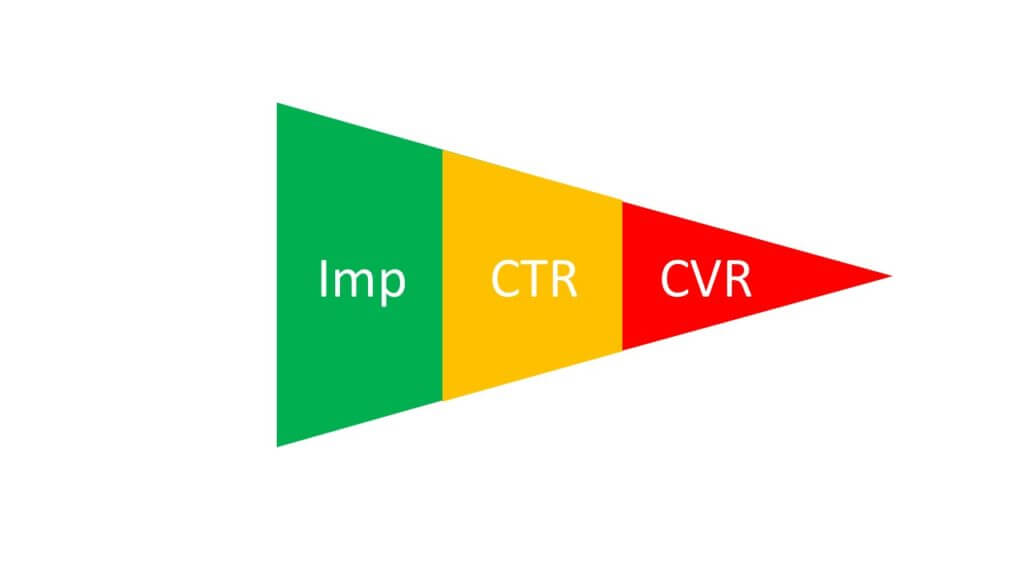

ホームページ内でのwebマーケティングは

Imp×CTR×CVR

に要素分解できます。

- Imp(impression)とは、 広告だとクリエイティブが何回見られたか、検索流入だと検索画面に何回表示されたかを表します。

- CTR(Click Through Rate)とは、クリック率のことです。ホームページへのボタンを実際にクリックする割合を指します。

- CVR(Conversion Rate)とは、サイト流入者のうち何人が成約に至ったか(コンバージョン)という割合を表すものです。

実際の店舗に例えると、

どうやってお客さんに存在を知ってもらうか(PR) → impで測定 どうやって店に入ってきてもらうか(集客) →CTRで測定 どうやって商品を買ってもらうか(営業) →CVRで測定基本的な考え方として、

入り口は広く、出口は狭く

です。つまり、Imp獲得施策はできるだけ多く持っておき、コンバージョンさせたい出口は極力数を減らすことです。

それでは、それぞれの施策としてどのようなものがあるかを具体的にまとめますので、自身のサービスのペルソナに合う施策が何かという仮説を立て、検証してみましょう。

Imp獲得施策と仮説検証

すべてのビジネスについて言えることですが、どれだけ良いものを作っても、良いサービスをやっていても、知ってもらわない限り売れません。

そして、ビジネスの失敗の原因で最も多いのが、最初のImpression獲得施策です。知ってもらわないまま終わってしまうというパターン。僕も身に覚えがあります。。。

どのすれば効率的かつ効果的に集客できるのか、自分が持っているリソース(経営資源)からよく考えましょう。

ホームページ集客の方法1:SEO

僕が最も得意とする領域です。google検索で上位表示させるための施策です。具体的には以下の記事に詳細に書いています。

SEOのメリット

- 正しいキーワード設計とライティングさえ行えばコンテンツが資産として蓄積されていく

- 検索という能動的な行為からの流入のため、購買意欲の高いユーザーを集客出来る

- ブランディングにつながりやすい

- 中長期期的に流入が見込める

- 自分で取り組めば無料

無料の施策は基本的に誰もやるべき施策ではあります。

ただし、キーワードライティングのない質の低いコンテンツを量産したところで、ほとんど効果はありません。

SEOのデメリット

- 成果が確実ではない(競争なので当たり前)

- 成果が出るまでに時間を要する(最低でも半年は辛抱)

また、近年の傾向として、2020年以降はYMYL領域に要注意です。

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略で、生活やお金と関連が深い領域のことを指します。

具体的には、

• ショッピングや金銭の取引に関するもの

• 投資や税金、家の購入など資産運用に関するもの

• 医療、健康関連

• 政治や法律、新しい科学技術

• その他養子縁組、車の安全性など https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ja//insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf

これらの領域は、とりわけ「信用できる情報なのか?」という観点でgoogleさんからチェックされ、検索順位上昇には時間を要するでしょう。

ホームページ集客の方法2: SNS

広告もありますが、誰でも無料で開設できるので取り組んだ方が良いです。

ただし、フォロワー数を増やすにはかなりの労力が必要で、公式アカウントなどは特に難しいので、現実的には自社のサービスのファンのエンゲージメントを高めるための双方向コミュニケーション施策が有効です。

もし、本気でフォロワー数獲得など成果を出したいなら代行サービスを使うのがおすすめです。

以下に代表的なSNSのターゲット層を記載します。

- 拡散力が高い

- 特に10代から20代のユーザーが多い

- 140字の制限字数がある

メインターゲット層に若者がいればやっておいた方が良いです。

- 30代~50代のユーザーが多い

- 実名である

メインターゲット層が30代以上とミドル層以上であればやっておいた方が良いです。

- 写真や動画を使う

- 10代から40代の女性の利用率が高い

メインターゲット層が女性であれば基本的にはやっておいた方が良いです。特に飲食店やファッションに関するビジネスの場合は外せません。なぜなら、若者の傾向としてgoogle検索よりSNSでのハッシュタグ検索をするようになってきているからです。そのまま消費行動に結びつくケースも非常に多く、ブランディングの観点からも重要度が高いです。

YouTube

- 動画

- どの層も見るようになってきている

youtubeは2020年現在エンタメ以外の分野がかなり伸びているので、おすすめです。

TikTok

- 短い動画

- youtubeの集客導線におすすめ

どのSNSでもいえることですが、最初の1000人が大変です。

youtubeも例外ではなく、関連動画に表示されやすくなるまでが苦労します。TikTokの場合、フォロワーが少ない人でも一定の人数に動画を見せることができるアルゴリズムが実装されているので、まずはここでリーチを稼いで、youtubeに送客する、という手法が良いそうです。

LINE公式アカウント(旧LINE@)

- メルマガのような使い方が基本になる

- 到達率が圧倒的に高い

集客経路というよりは、コンバージョンしてからの顧客育成に使うのが良いです。

ホームページ集客の方法3: 広告

即効性が高い分、麻薬のように依存するリスクもあるのが広告です。もちろん正しく使えば、ビジネスを急成長させる原動力として働きます。

どのような広告を活用するのかの選定にも仮説を立てることが重要です。

まずはサービスのペルソナの行動スタイルから、どの広告がリーチしやすいか仮説を立てます。

例えば、ペルソナが20代の女性で、自社サービスがエンタメ系ならSNS広告とりわけInstagramなどはリーチ力が高いかもしれません。Facebook広告はターゲット層がずれているという仮説が立てられます。

ふだんどのようにインターネットと接触しているか実際に顧客に聞き込みをして検証するのがおすすめです。検証の仕方は客観性が大切なので、サンプル数を一定以上用意して確認しましょう。

次に広告予算を決めます。

- 事前に売上目標を決めておくこと!!

予算は感覚で決めないこと!!

せめて売上から決めたり、様々な方法があると思いますが、僕のおすすめはユニットエコノミクスから予算を決めることです。

予算の配分の仕方を決める。

効果検証が済めば、分配の仕方はある程度平均的に分散されますが、最初の1か月などのおすすめは、検証のために最初にドカンと使ってみることです。

例えば1か月の予算が30万円だとすると、1日1万円使うのではなく、1日に10万円などを使ってみることです。

理由は、うまく売上が伸びていくと、それに伴って広告予算も増えます。そのときを見越しておくのです。

そのため、売上目標から逆算して最初の1か月の予算の使い方を決めると、より価値のあるデータがとれます。

Impが稼げる媒体を探す観点でまずは分析します。(CTRは後で)

具体的な媒体に関しては別の記事を今度書きます。

ホームページ集客の方法4: メディア広報

特に中小企業や個人事業主の方はやらない人が多いです。

非常にもったいない!!

どうせプレスリリース送ってもうちは小さいから載せてもらえないよ

そんな言葉をしょっちゅう聞きます。関係ないです。やり方を知らないだけです。

僕は、社員数10名ほどの小さな会社の広報を担当し、日経新聞本紙(朝刊・全国面)、読売新聞、毎日新聞などの全国紙を中心にwebメディアを含めると50回以上「無料で」掲載してもらいました。

正直プレスリリース配信サービスは新聞に取り上げてもらうという目的においては全く意味ありません。取材してもらった複数の記者さんに確認しているので事実です。

ほぼ見てません!!

新聞記者に取り上げてもらうコツについては別記事で紹介したいと思います。

ちなみにプレスリリース配信サービスは「サイテーション」という観点で有効なので、予算が大丈夫ならやった方が良いです。被リンク効果はないといわれています。

CTR改善のためのクリエイティブ仮説検証

自身のホームページへのリンクをクリックする割合がCTRでしたね。

SEOなら検索画面で自分のHPがクリックされる割合、

広告なら広告がクリックされる割合です。

CTRの平均値は1%と言われていますので、最初の目標は1.5%などと決めましょう。

そして、広告であればクリエイティブをどうするかを考えていきます。

大前提ですが、効果が高いのは動画 > 画像 > 文章 です。リスティング広告など文章しかない場合を除き、クリエイティブ制作予算と照らし合わせながら、極力効果が高いクリエイティブにしていきましょう。

そのうえで各入口までのユーザーストーリーの仮説をペルソナ目線で立てて検証しましょう。

具体的には、「高い効果」「危機感」「権威性」「低価格」のうちどの訴求を行うべきかをペルソナにもとづき仮説を立てます。そのうえでどのような表現方法がペルソナに刺さるのか仮説を立て、各媒体ごとに A/Bテストを行いながらCTRを見て検証します。

CVR改善のための導線設計の仮説検証

流入したユーザーがどのページにたどり着くのが最適なのかを広告媒体、できればクリエイティブごとに考えましょう。思考停止でトップページはダメです。ランディングページを作ることも検討しましょう。

あなたのサービスを全く知らなかったけど広告や検索で知ったユーザーの立場で考え、まず何を知りたいかを考えながらコンテンツや導線を練りましょう。

基本の王道パターンは

ファーストビューで「サービスの概要と魅力がひとめでわかる」

→そのサービスを受けるとどんな効果があるのか

→その証拠は何か

→利用者の体験記などで共感を得る

→私はちゃんと信頼できますよと証明(メディア掲載や認定など)

→サービスを始めた背景やストーリー

→クロージング

といった感じです。ランディングページなどで使われるわかりやすい王道パターンですが、通常のホームページでもユーザー心理を考えると流用できます。もちろんナビゲーションでページ遷移させるケースも多いです。

各パートやページのA/Bテストやヒートマップで検証して精度を上げましょう。

あとは、コンバージョンのボタンのクリエイティブも重要です。思考停止で「お問合せ」とか「資料請求」はダメです。

可能ならA/Bテストしたほうがよいですが、お役立ち資料とか、無料相談とか文言も工夫しましょう。

こちらも具体的にはまた別記事にします。

アクセス解析で客観的に改善しよう

いわゆるベンチャー分野ではない限りはビジネスモデルが確立しています。(よくネットを使うというだけでベンチャーと)

大きく分けると、

各ページへの流入経路の検証

各ページの離脱率でコンテンツの質を検証

導線設計通りにユーザーがページ遷移しているかの検証

コンバージョン検証

こちらも詳しくは別記事にします。

客観的にユーザーの視点に立つことが最も重要

結局のところ大切なのは、ユーザー視点を貫けるかです。

どうしてもサービス提供者だと完全に客観的な視点が持てないので、目が曇ってしまうものです。自分はそのサービスを知っているし、良いと思っていますよね。

でもユーザーはそのサービスもあなたのことも知らないし、興味もない。

100%客観的な視点をもつというのは、そういうことです。やはりかなり難しいことです。サービスに真剣に取り組んでいる方ほど難しいです。

そういうときは友人などの第3者の力を借りましょう。

Kiyo-techでは、専門的な立場でアドバイス、運用することができます。

まずは無料でご相談してみてください。